一番出汁と二番出汁の違いと使い分け|瀧さわ家の出汁基礎講座

和食の要といえば「出汁」。 その出汁にも“一番”と“二番”の違いがあることをご存知でしょうか?

今回は、瀧さわ家の料理の根幹をなす「一番出汁」と、限定的に使う「二番出汁」について、それぞれの特性と考え方をお話しします。

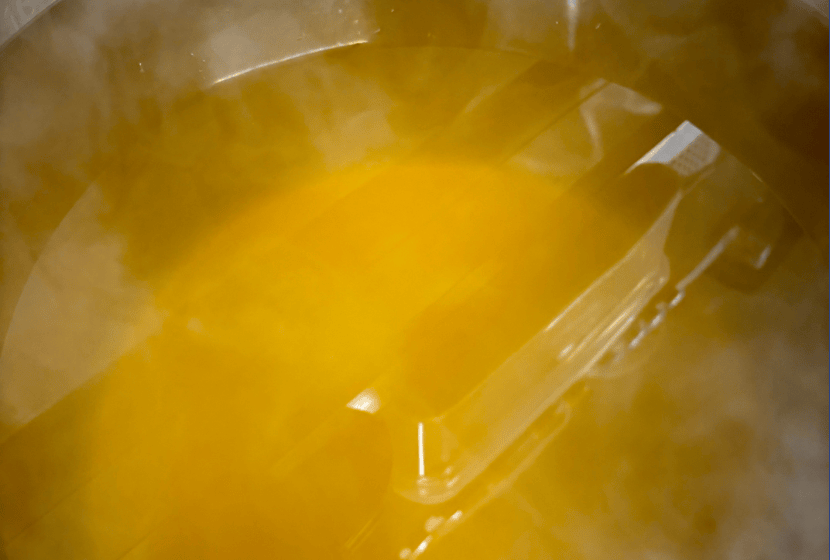

一番出汁とは|澄みきった香りと旨みの核

一番出汁とは、昆布と鰹節(荒節)などから最初に取る出汁のこと。

- 火入れの温度と時間に細心の注意を払い、濁らず澄んだ状態で仕上げます。

- 香りが立ち、旨味がやわらかく広がる

- 苦味や渋みが出ない、最も繊細な出汁

瀧さわ家では、この一番出汁を主に:

- 茶碗蒸しの玉地

- 出汁巻き卵

- お吸い物の吸い地

- 繊細なあんかけのベース

など、“出汁そのもの”の質が問われる料理に使います。

二番出汁とは|深みとコクを引き出す“働き者”

一番出汁を取った後の昆布や鰹節に、さらに水と追い鰹を加えて取るのが「二番出汁」。

- 一番出汁よりも色が濃く、香りよりも“旨味の厚み”が前に出ます

- 少しの雑味や渋みも含まれるが、それが「深さ」にもなる

- 経済的かつ実用的

瀧さわ家では、二番出汁を主には使用せず、基本的には一番出汁のみで味を構成しています。

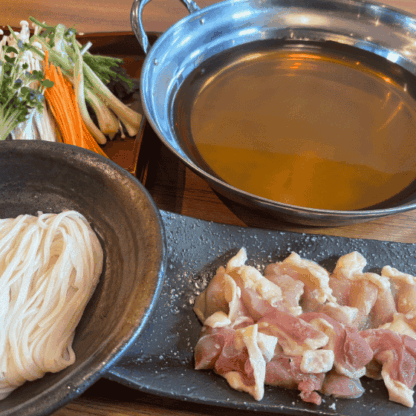

唯一の例外として、ランチで提供している「せいろ」の「つゆ」には、残った「つゆ」を最後まで楽しんでいただくように、二番出汁の無料提供を行っており、皆さまがその二番出汁で「つゆ」を薄め、お吸い物として食していただいています。かなり美味しいと評判です。

また、出汁は毎朝取り切り・使い切り。素材の香りと旨味を“新しいまま届ける”ことを何より大切にしています。

一番出汁で描く、料理の設計図

出汁は「良いものを使えば良い」だけではありません。

料理の種類や目的に応じて、どのような香りを立たせたいのか/どんな余韻を残したいのか。そこに合わせた組み立てが求められます。

瀧さわ家の料理設計は、一番出汁を前提にすべて組み立てられています。

その香りと旨味のバランスが、どの料理においても素材を引き立て、味の“軸”となるからです。

出汁の設計とは、素材を活かすための静かな算段。その日の温度や素材の状態によって、出汁の表情もまた変わります。

この記事へのコメントはありません。