出汁の相乗効果と和食の美学

出汁で変わる一皿の記憶

「このお吸い物、なんだか深い味がする」

「だし巻き玉子が、やけに美味しい」

多賀城でそんな声が聞こえてくるのが、瀧さわ家 多賀城店です。

北海道産の昆布と、焼津産の鰹節を合わせた“合わせ出汁”。これが、昼の稲庭うどんランチから夜の居酒屋料理まで、店の味を支える土台になっています。

昆布が与える、やさしい奥行き

使っているのは北海道産の真昆布。

グルタミン酸を豊富に含み、まろやかで角のない出汁がとれるのが特長です。

たとえるなら、音楽の低音のような存在。決して前に出すぎず、料理全体を包み込む。だからこそ、旬の野菜や白身魚のような繊細な素材を引き立てます。

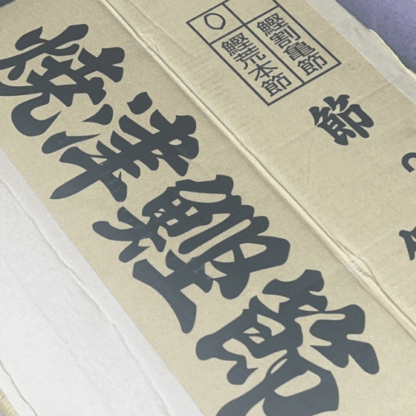

鰹節の力強さと香ばしさ

一方で鰹節は、焼津産の荒節。燻しただけの荒々しい旨味が持ち味です。

瀧さわ家では、仕入れてすぐには使いません。数日かけて店内でゆるやかに熟成させ、香りと旨味を引き出してから削りたてを出汁に使います。時間をかけるからこそ、ひと口に深みがあるのです。

旨味の相乗効果を楽しむ

昆布のグルタミン酸と、鰹節のイノシン酸。

この二つが合わさることで「旨味の相乗効果」が生まれ、通常よりも強く「美味しい」と感じるようになります。

看板メニューのだし巻き玉子は、その好例。ふわりと広がる旨味、そして食べ終わった後まで続く余韻。派手さはないのに、記憶に残る味わいです。

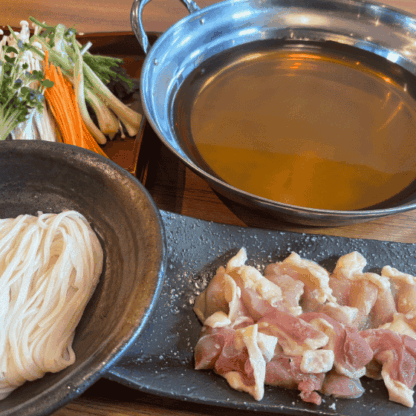

多賀城で味わう、昼のうどんと夜の居酒屋料理

瀧さわ家 多賀城店は、昼と夜で二つの顔を持ちます。

- 昼は、出汁をたっぷりと含ませた稲庭うどんランチ。

- 夜は、居酒屋料理と地酒で一日の疲れをほっと和らげる時間。

出汁を効かせた小鉢やおでん、煮物など、どれも酒の肴にぴったり。

「今日は軽く一杯」と思った夜に、ふらりと立ち寄る常連さんも少なくありません。

まとめ

- 昆布のまろやかさと鰹節の力強さが織りなす、瀧さわ家の合わせ出汁。

- その出汁が、ランチのうどんから居酒屋の肴まで、多賀城の日常に小さな贅沢を添えています。

多賀城で本格的な出汁の美味しさを感じたいときは、まずひと椀。瀧さわ家 多賀城店で、その“静かな力”を味わってみてください。

この記事へのコメントはありません。